骨伤学院前身是贵阳中医学院骨伤系,1985年开始招收中医骨伤专科生,1988年骨伤系成立并获中医骨伤科学硕士学位授予点,1990年开始招收中医学骨伤方向本科生。2000年中医骨伤学科被确定为省级重点学科。2011年更名为骨伤学院,2017年与针灸推拿学院合并为针灸骨伤学院。2019年获批设置中医骨伤科学本科专业,2020年开始招收该专业本科生。2020年10月恢复骨伤学院建制,2021年获得中医骨伤科学博士学位授权点。

四十年来,学院以培养高级中医骨伤应用型人才为目标,孕育和涵养“傲骨灵动、自立自强”的骨伤精神,构建中医骨伤专业文化融入思政育人体系的一体化培养模式,形成鲜明的办学特色。

引育并举 强化师资力量

学院师资力量雄厚,有专职教师58名,其中副高以上教师占比48.28%,硕博占比93.10%。设有正骨、骨病、筋伤、创伤急救、骨伤基础5个教研室。近五年,新增教师21人,在读博士6人。拥有全国中医药创新骨干人才1人,贵州省名中医2人,贵州省千层次人才1人,校级教学名师2人,博导5人,硕导23人。

课程育人 凸显教研特色

学院以“正骨正心、理筋理行”为育人理念,构建覆盖“理论-实践-临床”的中医骨伤专业核心课程体系。面向学院全体本硕博临床类学生开设特色课程《骨伤人文教育》,将“志道据德、依仁游艺”院训精神、“傲骨灵动、自立自强”骨伤精神和“求实、严谨、坚韧、团结、健康、高尚”专业价值理念融入教学,构建中医骨伤专业文化与思政教育深度融合的一体化培养模式。近五年,学院在教学改革和教材建设方面取得丰硕成果,获省级金课立项5门,立项各级教改课题11项,参编国家规划教材11部。

平台筑基 树立学术标杆

学院拥有沈冯君全国名老中医药专家传承工作室1个、贵州省省级重点学科1个、贵州省“十四五”中医药民族医药重点学科1个,并依托水族鸡胚地龙膏治疗骨关节炎推广及应用平台等,构建“传承+创新+转化”科研生态。近五年,学院立项各级科研项目30余项,可利用科研经费累计约400余万元;发表科研论文360余篇,其中SCI60余篇、核心期刊论文120余篇,出版论著10余部,编写国家规划教材11部,获发明专利6项、实用新型专利40余项,主持制定行业标准6个,发布临床指南5个,专家共识1项,参与制定贵州省骨伤行业标准8项。斩获贵州省科技进步奖三等奖2项、中国医药教育协会三等奖、中国中医药协会三等奖等殊荣。

服务基层 彰显责任意识

作为贵州省中医骨伤领域的龙头力量,学院通过基层服务、学术引领、技术辐射三维联动,精准履责、有的放矢。常态化深入基层医院及社区开展义诊、免费治疗、康复指导、健康宣教等公益活动;近五年,举办国家级学术会议1次、省级学术会议10余次,同时牵头制定贵州省中医骨伤8个病种行业规范及标准;到基层开展整脊技术、骨伤微创技术等特色技术培训班50余场次,举办讲座20余次,为全省各级医院培训学员10000余人次。

学练赛用 夯实学业基础

通过人文课程浸润、专业价值引领,深度融合“育技”与“育德”。学院持续举办骨伤技能大赛、解剖绘画大赛,学生在全国中医骨伤临床技能大赛中屡获佳绩,如2024年获得国赛团体二等奖及多项单项奖,2025年承办全国大赛并获得团体一等奖及7项单项奖。

学院坚守中医师承传统,每年举行庄重的拜师仪式,组织学生拜师名老中医及临床专家,推行“跟师临床、跟师科研”培养模式。注重学生全面发展,常态化开展足球赛、篮球赛等体育活动,达成“健康体魄”与“健全人格”协同培养。

创新创业 提升育人成效

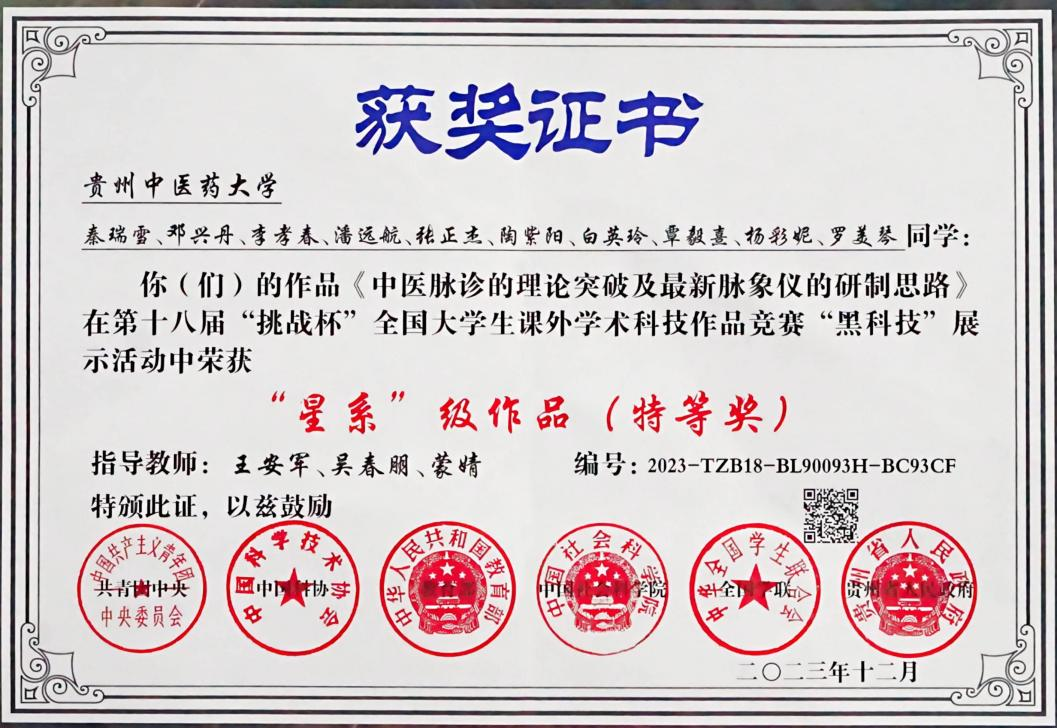

中医骨伤科学专业本科教育以“精而强”为导向,育人成效显著。近五年,学生团队在第十八届全国“挑战杯”黑科技赛道中斩获特等奖,成为当年中医药院校在该赛道的最高殊荣,创造了学校二十余年来的最好成绩;获得省级一等奖4项、二等奖3项。

全院上下通过升学指导、就业帮扶、访企拓岗、校友助力等形式,促进学生高质量就业。2022届本科毕业生升学率35.71%,年终就业率达91.43%;2023届研究生就业率达90.48%,2024届研究生就业率为92%。2025届本科毕业生初次就业率为88.89%,其中高质量就业率逾70%;研究生初次就业率85.19%。历年来,中医骨伤毕业生以扎实的专业素养获得社会广泛认可。

薪火相传终有继,弦歌不辍向朝阳。骨伤学院将以立德树人为根本,以人才培养质量为中心,以建设高质量教师队伍为关键,凝心聚力,锐意进取,为建设“健康中国”“健康贵州”贡献智慧和力量。

(供稿:骨伤学院 审核:剡鹏英 周超 殷海 岳卫国)